Chi siamo

Solidarity Forever

DI FRANCESCO RAPARELLI***

Appunti sul sindacalismo rivoluzionario americano e quello da costruire in Europa

1. A conclusione dell’opuscolo curato dal Collettivo di “Primo maggio”, La tribù della talpe, Sergio Bologna presenta stenograficamente i tratti qualificanti della «leggenda» dell’Industrial Workers of the World e, parafrasando Mario Tronti e il suo Lenin in Inghilterra (1964), propone: «IWW a Torino» (BOLOGNA 1978). Dalla fabbrica alla società, dalla centralità dell’operaio-massa alla circolazione delle merci, la logistica: questo il passaggio imposto dalla ristrutturazione capitalistica targata Agnelli. Se alla fabbrica si sostituisce il territorio, allora, questa l’ipotesi politica di Bologna, decisivo riscoprire la storia del sindacalismo rivoluzionario americano, le sue forme organizzative e di lotta, il suo piglio combattivo, generoso e libero dalle ideologie.

Potrà esser felice Sergio Bologna se, qualche decennio dopo, la sua ipotesi ha trovato verifica nella concretezza delle lotte. A partire dalla scorsa primavera, un ciclo potente di scioperi, con protagonisti i migranti, sta mettendo a dura prova il business e le multinazionali della logistica. Questo è accaduto in Veneto, in Emilia, in Lombardia, da poco anche a Roma. Tracce di IWW fanno finalmente la loro comparsa nell’Italia devastata dalla seconda Grande Depressione. Un inizio fondamentale, ma che ancora si presenta come eccezione, mentre la disoccupazione reale supera ampiamente il 20% e nessuna lotta di rilievo, salvo le insorgenze studentesche che vanno e vengono (e ovviamente gli scioperi nel mondo della logistica), anima la scena del lavoro precario di vecchia e nuova generazione.

Tornare alla storia del sindacalismo rivoluzionario americano, operazione già compiuta altre volte nell’ultimo ventennio (decisivo il documento Immaterial Workers of the World proposto nel 1999 dalla rivista Derive Approdi), conquista nuova urgenza proprio ora che l’offensiva padronale ha fatto della crisi occasione utile per concludere l’opera di riduzione drastica dei salari/redditi, di devastazione del diritto del lavoro e di saccheggio delle istituzioni del welfare (sanità, previdenza, formazione), avviata alla fine degli anni ’70. Proprio ora, che la precarietà colpisce il lavoro vivo tutto, o quasi, e il salario indiretto (il welfare, appunto) viene raso al suolo, tanto dalle privatizzazioni, quanto dall’enorme trasferimento di ricchezza pubblica nelle casse delle grandi istituzioni finanziarie. Uno sguardo nel passato utile ad aggredire – con la prassi oltre che con il pensiero – il presente, oggi come allora definito dalla stessa necessità: organizzare i ‘non organizzati’, quelli che sembrano ‘non organizzabili’.

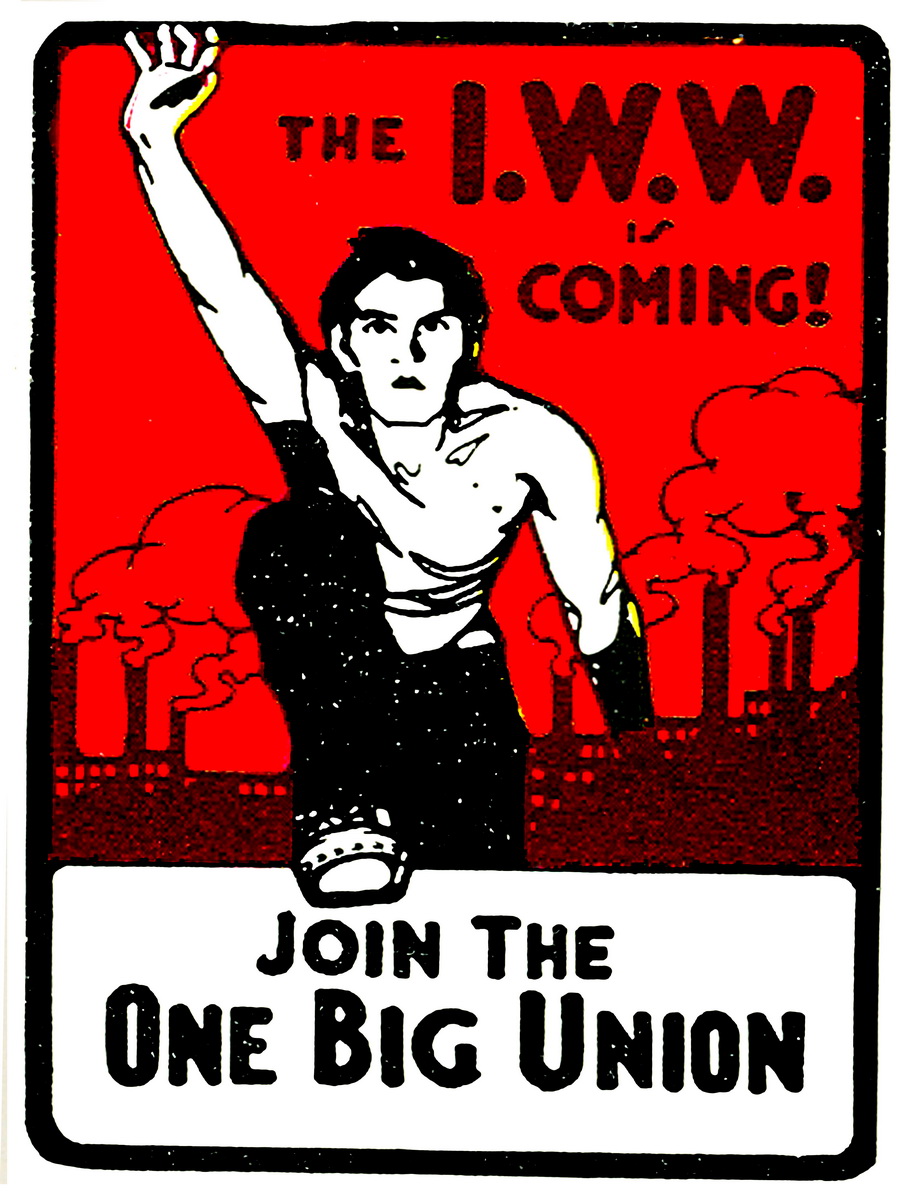

2. «Industria negli Stati Uniti significa guerra civile». Così esordisce un testo sull’IWW del 1920 (REED 1920), e scritto da John Reed, il famoso giornalista e rivoluzionario americano che, per “The Masses” e “The Metropolitan”, aveva qualche anno prima raccontato alcuni degli episodi più significativi e drammatici della lotta di classe americana (lo sciopero di Paterson del 1913 e quelli del Colorado del 1914). Premessa decisiva delle conquiste salariali del «trentennio glorioso», in America avviato con anticipo dal New Deal rooseveltiano, è la guerra civile, un conflitto sociale, senza esclusione di colpi, che si condensa – pur avendo avuto precedenti decisivi nel ventennio successivo alla rottura del 1877 – tra gli anni immediatamente successivi alla grande crisi del 1907 e l’inizio degli anni ’20. La ristrutturazione capitalistica, qualificata dalla seconda rivoluzione industriale e dall’affermazione dei trust, modifica radicalmente la composizione di classe: alla centralità dell’operaio di mestiere si sostituisce quella dell’operaio-massa, non specializzato (FASCE 1974). Dequalificato e migrante, il nuovo soggetto produttivo diviene il perno su cui cresce la domanda di “unionismo”, alternativa e ostile al corporativismo dell’American Federation of Labor di Gompers. Domanda che anima la nascita, a Chicago, nell’estate del 1905, dell’Industrial Workers of the World. Una vicenda eroica e drammatica, quella degli wobblies, un laboratorio rivoluzionario incandescente che segna l’inizio secolo (il XX) del paese che, di lì a breve, sarebbe diventato egemone nell’Occidente capitalista.

Guardando alla sequenza degli scioperi e delle grandi battaglie, non si può non cogliere una generosità e una grandezza senza pari. Dal conflitto violentissimo di Goldfiel, tra il 1906 e il 1908, con protagonisti i minatori del Nevada, componente decisiva del neonato IWW, allo sciopero durissimo e vincente degli operai dell’acciaio di McKees Rocks, in Pennsylvenia; dalle lotte per la libertà di parola (free speech fights) che invadono l’Ovest e non solo (da Spokane fino a Missula, da Portland fino a Kansas City), all’eroico 1912, con lo sciopero di Lawrence, cittadina dell’Est consacrata all’industria tessile (60.000 operai su 86.000 abitanti) e segnata dall’immigrazione di nuova generazione, composta prevalentemente da italiani, greci, russi, lituani, polacchi; dalla disfatta di Paterson, nel 1913, ai successi dei braccianti e dei tagliaboschi del Sud e dell’Ovest, tra il 1914 e il 1917: una mappa di “fuochi” e di rotture che ridisegnano la cartina degli Stati Uniti, le sue linee del colore e dello sfruttamento, quelle di fuga e di insubordinazione alla schiavitù salariale (RENSHAW 1968).

Vale la pena insistere sulla durezza e il coraggio di questa vicenda proprio oggi che nessuno dei diritti consolidati nel «trentennio glorioso» (piena occupazione, alti salari, Welfare State) resiste all’offensiva neoliberale. Oggi che non è più normale, per un’intera generazione, avere ferie, malattie e gravidanza pagate, oggi che vecchiaia fa rima con indigenza e le istituzioni formative divengono un business che impone indebitamento generalizzato per studenti e famiglie, oggi che la disoccupazione si estende a dismisura, oggi occorre riscoprire il rapporto costitutivo tra sindacato e conflitto radicale, tra auto-organizzazione del lavoro vivo e sabotaggio. Gli wobblies sono il ricordo e il paradigma di questo rapporto, la lezione da tenere a mente nella costruzione di nuovi dispositivi sindacali, oltre e contro il sindacalismo confederale, giallo e corporativo (dalla CES scendendo giù fino alla triplice italica CGIL-CISL-UIL).

3. «La classe operaia e la classe padronale non hanno niente in comune. Non vi può essere pace finché la fame e il bisogno esistano per milioni di lavoratori e i pochi, che costituiscono la classe padronale, posseggono tutte le cose buone della vita». Con queste due frasi prende avvio il Preambolo al Manifesto dell’IWW del 1905 (CARTOSIO 2007). La potenza politica delle affermazioni avanzate è priva di eguali.

In primo luogo l’eterogeneità ontologica tra le classi nel rapporto di capitale. L’assenza di elementi comuni è anche, e soprattutto, rifiuto di ogni hegeliana sintesi dialettica. Nulla di più distante dalla tradizione socialista e poi socialdemocratica in cui la classe operaia si fa Stato, classe capace di trascinare sulle sue spalle, con “responsabilità”, l’interesse generale. L’antagonismo, così, si presenta come ciò che Benjamin definirà «il vero stato di eccezione», intendendo, con questa formula, quello proclamato dagli oppressi: non ci sono «domani che cantano», non c’è alcun lieto fine da conquistare una volta per tutte, non c’è spazio alcuno per la filosofia della Storia, ci sono solo la ruvidità e la bellezza di un processo di lotta aperto, ostile al progressismo, segnato piuttosto da salti e discontinuità, da avanzamenti e ripiegamenti, rapporti di forza favorevoli e sfavorevoli, vittorie e battute d’arresto. Non c’è alcuna generalità da rappresentare, c’è solo la singolarità delle «cose buone» da strappare, della povertà da respingere, della tristezza (con parole contemporanee, depressione) da mettere all’angolo.

Per l’Industrial Workers of the World, d’altronde, la nuova società va costruita «nel guscio della vecchia». È questo il problema scottante, per John Reed che racconta l’IWW alla Russia Sovietica. Manca la leniniana e bolscevica dittatura del proletariato, la transizione. Manca, o forse non manca nulla, e si profila una strada diversa, di certo più faticosa. Nessun progressismo, anche in questo caso, semmai teoria e pratica politica dell’Esodo (VIRNO 1993). La rivendicazione salariale, l’espansione dell’azione diretta e del sabotaggio sono già costruzione di una nuova società, fatta di libertà (dalla schiavitù salariale) e eguaglianza. Con le parole di Sergio Bologna, che meglio di altri, già nel 1967, coglie la differenza degli wobblies: «la gestione degli affari ai padroni, la determinazione del lavoro socialmente necessario e del reddito alla classe operaia» (BOLOGNA 1972). Il punto più alto della politica trasformativa si colloca là dove è più potente il rifiuto del lavoro, la conquista del salario come «variabile indipendente», la riappropriazione di condizioni di vita degne (nel caso degli wobblies ciò significa abitazioni e alimentazione decenti, igiene ecc.).

Nuovamente: quanta attualità in questa traiettoria, che fu sì sconfitta dalla violenza inaudita scatenata da Stato e padroni al seguito dell’ingresso dell’America nella Grande Guerra, ma che seppe preparare con forza l’offensiva operaia degli anni ’30 (TRONTI 1971), fino all’affermazione del New Deal roosveltiano. Necessaria l’insistenza sulla frattura ontologica tra le classi, dopo il trentennio dell’utopia neoliberale, con la «demoltiplicazione della forma impresa» e la sostituzione del concetto di forza-lavoro con quello di capitale umano. Necessaria ancora di più ora che l’utopia si è frantumata nella burrasca della seconda Grande Depressione e che l’«intellettualità di massa» si presenta nei panni del pauper. Così come necessario il ripensamento di una politica dell’Esodo dalle spalle larghe, nell’epoca in cui la crisi economica globale e la sua gestione si trasforma in «accumulazione originaria» permanente (rinnovata violenza extra-legale e saccheggio del comune, compressione dei salari e dei redditi, ecc.).

4. Organizzare i ‘non organizzati’, questa è la sfida che si propongono gli wobblies. I non organizzati, nell’America del 1905, sono gli operai dequalificati (l’operaio-massa) e sono, nello stesso tempo, gli immigrati di nuovissima generazione, per la maggior parte provenienti dall’Europa del Sud e dell’Est (più di 8 milioni tra il 1891 al 1910 – RENSHAW 1968). Tra i due soggetti la coincidenza è quasi piena, sebbene siano tanti gli americani che spingono in avanti la frontiera dell’Ovest e lì sono catturati dalla nuova scena produttiva, quella animata dalla seconda rivoluzione industriale.

Ed è proprio nell’Ovest che, all’estensione smisurata dei rapporti di sfruttamento, si accompagnano una radicale mobilità e intermittenza del lavoro. Come ci ricorda Ferdinando Fasce (FASCE 1974), con riferimento alla preziosissima inchiesta svolta da una commissione statale californiana nel periodo compreso tra il 1913 e il 1914, «la durata di un impiego per un lavoratore comune era di 15-30 giorni per l’industria del legname, 10 per le costruzioni, 7 per i raccolti, 60 per le miniere». Con il lessico contemporaneo: contratti a tempo determinato, job on call, prestazioni occasionali. Spesso, lavoro in nero. Incomparabili la povertà e le sofferenze degli hobos con quelle dei precari più o meno giovani del nostro tempo, ma se rivolgiamo lo sguardo al lavoro migrante che si addensa nelle metropoli, per esempio nel settore dell’edilizia, o a quello che prevale nel settore agricolo, soprattutto nelle periferie del Sud, le differenze sfumano. Altrettanto, seppur segnato da condizioni di vita assai più favorevoli, il precariato metropolitano dei giorni nostri, magari altamente formato, schizza da un lavoro all’altro, quando è fortunato, conoscendo solo salari da fame.

Allora una forza-lavoro dequalificata, oggi, al contrario, mediamente (molto) qualificata. Allora l’avvento delle nuove macchine e la razionalizzazione del processo produttivo (taylorismo), oggi la diffusione delle tecnologie digitali e la piena coincidenza tra tempo di lavoro e tempo di vita (la reperibilità garantita dal telefonino è elemento esemplificativo). Allora come oggi, però, mobilità, intermittenza, bassi salari, mancanza di diritti e protezione sindacale come tratti salienti del lavoro. «Somiglianze di famiglia» che fanno della vicenda dell’IWW, non solo un momento decisivo della storia del movimento operaio, ma anche il «futuro alle nostre spalle».

5. Solidarity forever è il titolo della canzone scritta nel 1915 da Ralph Chaplin, assiame a John Hill tra i massimi cantautori degli wobblies, sull’aria di John Brown’s Body. La scoperta della solidarietà di classe (con gli scioperi solidali), contro il corporativismo dell’AFL, è la dirompente novità introdotta dall’IWW. Cosa significhi oggi, nella scena del lavoro precario, questa parola, è cosa ancora da scoprire. Non occorre essere troppo perspicaci, infatti, per afferrare il primato delle passioni tristi (invidia, ambizione di potere, paura, ossessione competitiva ecc.) nelle relazioni sociali che qualificano la produzione contemporanea. Quanto più si demoltiplica la forma impresa e si estende la valorizzazione, a valle e non più a monte, della cooperazione produttiva, tanto più l’ideologia neoliberale demolisce i legami di classe, facendo, dell’individuo competitivo e meritevole, la figura etica della nostra epoca.

Conquistare una rinnovata solidarietà, non più esito della concentrazione e della massificazione produttiva, ma capace di connettere le singolarità della metropoli contemporanea, è il primo grande obiettivo del sindacato rivoluzionario da costruire.

Altrettanto: quale un equivalente funzionale delle free speech fights? Libertà di parola voleva dire, non tanto e non solo accesso ad una piena cittadinanza (liberale), quanto organizzazione di una forza-lavoro frammentata, segnata dall’intermittenza e dalla mobilità. Quali luoghi della metropoli, e quali della rete, vanno attraversati con la parola sovversiva di chi vuole combattere, senza sosta, la schiavitù salariale (che si allarga alle condizioni generali del reddito sociale, del debito, della fiscalità) del nostro tempo?

Ancora. Gli wobblies sono grandi sperimentatori: azioni dirette, sabotaggio, sciopero generale. Le insorgenze dell’ultimo decennio hanno spesso insistito sulla pratica dello sciopero sociale e metropolitano: dal blocco della circolazione delle merci al diritto alla città (occupazione di piazze, di stabili abitativi vuoti e fabbriche dismesse ecc.). Non possiamo, però, non continuare a chiederci: cosa significa distruzione dei profitti là dove questi ultimi, sempre più, si sono trasformati in rendita e la finanza dispone di una capacità di comando che sembra immune allo scontro capitale (produttivo)/lavoro? E il sabotaggio? Quali i comportamenti, già all’opera nel presente, utili a definire nuove tattiche di sabotaggio dello sfruttamento capitalistico?

Sono domande, le mie, alle quali solo un accumulo paziente e coraggioso di esperienze pratiche potrà dare, seppur parzialmente, risposta. E solo un robusto accumulo di conflitti potrà afferrare effettivamente l’attualità degli wobblies, consapevoli, con Benjamin, che «il soggetto della conoscenza storica è di per sé la classe oppressa che lotta» (BENJAMIN 1940).

*** Relazione all’interno della II edizione del Festival di Storia, organizzato, tra gli altri, dal Nuovo Cinema Palazzo, e quest’anno dedicato all’American revolution. Dibattito con Bruno Cartosio e Antonio Conti sull’avventura dell’Industrial Workers of the World.

Bibliografia

BENJAMIN, Walter (1940), Über der Begriff der Geschichte, Hrsg. v. R. Tiedemann und H. Schweppenhäuser, unter Mitwirkung v. T. W. Adorno und G. G. Scholem, in Gesammelte Schriften, I/2, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 1972-1989; trad. it. (1997), a cura di G. Bonola e M. Ranchetti, Sul concetto di storia, Torino, Einaudi.

BOLOGNA, Sergio (1972), Composizione di classe e teoria del partito alle origini del movimento consiliare, in AA.VV., Operai e stato, Milano, Feltrinelli, pp. 13-46.

BOLOGNA, Sergio (1978), Amo il rosso e il nero, odio il rosa e il viola, in Collettivo di “Primo maggio”, La tribù delle talpe, Milano, Feltrinelli, pp. 149-158.

CARTOSIO, Bruno (2007), a cura di, Wobbly! L’Industrial Workers of the World e il suo tempo, Milano, Shake.

FASCE, Ferdinando (1974), Gli Industrial Workers of the World. La classe operaia americana tra spontaneità e organizzazione, in Le lotte sociali negli Stati Uniti alla fine del Diciannovesimo secolo, Firenze, La Nuova Italia.

REED, John (1920), trad. it. (2012), La lotta degli IWW in America, in Red America. Lotta di classe negli Stati Uniti. Roma, Nova Delphi, pp. 199-231.

RENSHAW, Patrick (1968), The Wobblies. The Story of Syndicalism in the United States, Anchor Books, Garden City, New York; trad. it. (1970), Il sindacalismo rivoluzionario negli Stati Uniti, Bari, Laterza.

TRONTI, Mario (1971), Le lotte di classe in America, in Operai e capitale, Torino, Einaudi, pp. 282-290.

VIRNO, Paolo (1993), Virtuosismo e rivoluzione, in “Luogo comune” n. IV.